认定工伤48小时

工伤认定48小时:探讨完善法规的现实意义

导语:在我国,工伤认定对保障职工权益具有关键意义。现行的工伤死亡48小时认定标准存在一定的不完善性,引发了社会各界的关注。本文将从工伤认定的现状、48小时认定标准的不足以及完善法规的必要性等方面实探讨。

一、工伤认定现状

工伤认定是指对职工在工作进展中因工作起因受到的伤害、疾病或死亡,依法认定为工伤的表现。我国《工伤保险条例》对工伤认定实行了明确规定,包含在工作时间和工作岗位突发疾病死亡或是说在48小时之内经抢救无效死亡的情况。

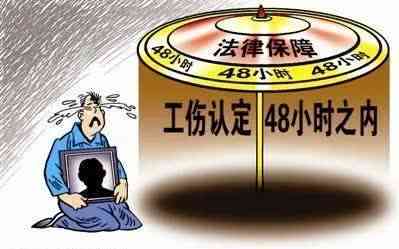

二、48小时认定标准的不足

1. 时间限制过于严格

现行的工伤死亡48小时认定标准,意味着职工在工作时间和工作岗位突发疾病死亡,或在48小时内经抢救无效死亡,才能被认定为工伤。在实际操作中,有些职工因疾病突发,虽在48小时内死亡,但家属认为抢救无效的原因并非疾病本身而是救治不及时等原因。这类情况下,家属往往难以接受48小时的时间限制。

2. 忽视了救治过程的连续性

工伤认定的48小时标准容易引起救治过程的断裂。在实际救治进展中,职工可能因病情恶化,多次往返于工作岗位和医院之间。假若仅以48小时为界限可能忽视了救治过程的连续性,造成工伤认定不公平。

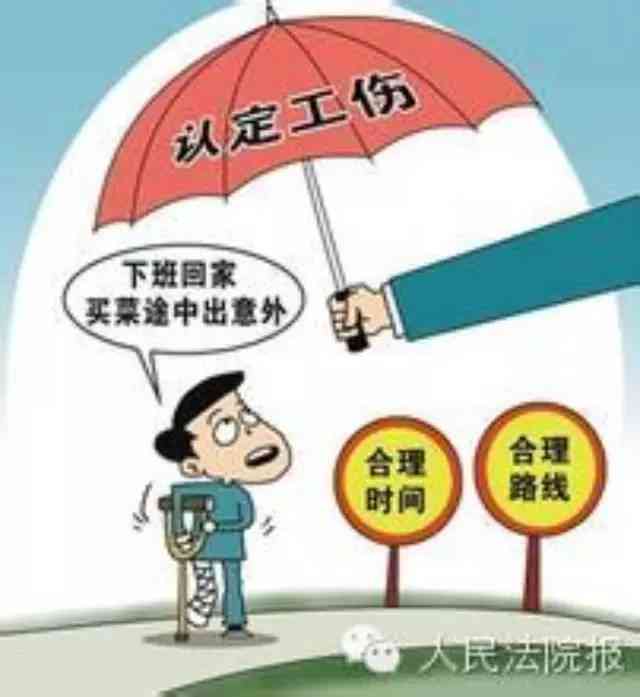

3. 无法涵所有突发疾病

现行的工伤认定标准主要针对在工作时间和工作岗位突发疾病死亡的情况。有些疾病并非在工作时间和工作岗位突发,而是在工作进展中逐渐恶化,最造成死亡。这类情况下48小时认定标准无法涵所有突发疾病。

三、完善工伤认定法规的必要性

1. 保障职工权益

完善工伤认定法规,有利于保障职工合法权益。撤消48小时的时间限制,可以使更多因工作原因突发疾病的职工得到工伤认定,从而获得相应的赔偿和保障。

2. 促进社会公平

完善工伤认定法规,有助于促进社会公平。撤消48小时的时间限制可使工伤认定更加公平、合理,避免因救治不及时等原因引起职工权益受损。

3. 增强工伤认定效率

完善工伤认定法规,可增进工伤认定效率。消除48小时的时间限制,可使工伤认定部门更加注重救治过程和职工的实际情况,减少因时间限制致使的争议和纠纷。

四、建议与展望

1. 消除48小时的时间限制

建议废止工伤死亡48小时认定标准,改为依据救治过程和职工的实际情况实行认定。这样既可避免因时间限制造成的不公平现象,也可以使工伤认定更加合理、科学。

2. 加强救治过程的监管

加强对救治过程的监管,保障职工在突发疾病时能够得到及时、有效的救治。对救治不及时、救治不力的情况,应依法追责,保障职工权益。

3. 完善工伤认定法规体系

进一步完善工伤认定法规体系,明确工伤认定的范围、标准和程序,升级工伤认定的公正性、合理性和可操作性。

工伤认定48小时标准的完善对保障职工权益、促进社会公平具有必不可少意义。咱们应关注工伤认定现状,探讨48小时认定标准的不足,提出合理的建议,以推动工伤认定法规的完善为职工创造一个更加公平、公正的工作环境。

认定工伤48小时

编辑:2024因工受伤-合作伙伴

本文链接:http://www.tsxnews.com.cn/2024falv/gspcyingong/444538.html

上一篇:认定工伤24种情形是

下一篇:认定工伤4级赔偿多少钱

① 凡本网注明"来源:"的所有作品,版权均属于,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:XX"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

② 凡本网注明"来源:xxx(非)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。