'专家未确诊为工伤,待进一步评估'

专家未确诊为工伤待进一步评估——工伤认定的困境与应对策略

一、引言

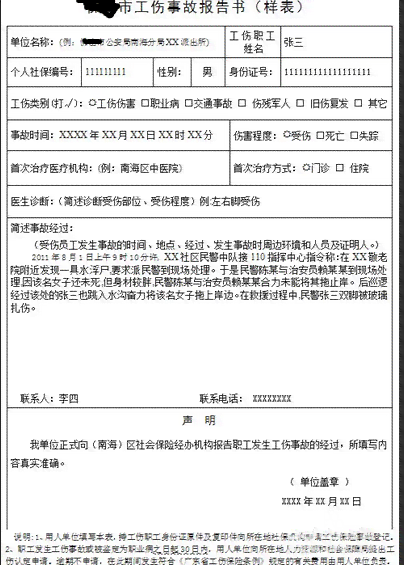

在我国工伤认定是一项关键的社会保障制度旨在保障职工在工作中遭受事故伤害或患职业病时可以获得相应的医疗救治和经济补偿。在实际操作中,工伤认定却面临着多困境。本文将围绕专家未确诊为工伤的情况,探讨工伤认定的难题及应对策略。

二、专家未确诊为工伤的起因

1. 诊断标准不明确:工伤认定涉及到医学、法律等多个领域,诊断标准不明确引发医生在诊断进展中难以把握。

2. 病资料不完整:职工在事故发生后,可能因为种种起因未能及时就医,引起病资料不完整作用医生的诊断。

3. 医疗水平局限:我国医疗资源分布不均,部分基层医疗机构在诊断工伤方面存在一定局限性。

4. 职工与单位利益冲突:部分单位可能为了逃避责任,对工伤认定采纳消极态度,引发职工难以得到确诊。

三、专家未确诊为工伤的应对策略

1. 完善诊断标准

(1)加强医学与法律的沟通:相关部门应组织医学专家和法律专家共同研究,制定明确的工伤诊断标准。

(2)借鉴国际经验:参考国际工伤认定的先进经验,结合我国实际情况,制定具有可操作性的诊断标准。

2. 升级病资料完整性

(1)加强传教育:提升职工对工伤认定关键性的认识促使他们在事故发生后及时就医。

(2)优化医疗机构服务:医疗机构应简化挂号、就诊流程为工伤患者提供便捷的医疗服务。

3. 提升医疗水平

(1)加强基层医疗机构建设:增进基层医疗机构的硬件设和人员素质,提升工伤诊断能力。

(2)开展远程会诊:利用现代信息技术,实现医疗资源的共享,提升工伤诊断的准确性。

4. 保障职工权益

(1)强化法律监管:对单位不履行工伤认定责任的表现实行严肃查处,维护职工合法权益。

(2)建立多元化救济渠道:对未认定工伤的职工,可通过法律援助、社会救助等办法,保障其医疗救治和经济补偿。

四、工伤未认定时的赔偿与医疗费用承担

1. 赔偿

在专家未确诊为工伤的情况下,假使职工在事故中受到伤害,可依据《侵权责任法》须要单位承担侵权责任。单位在承担责任后,可以向有过错的第三方追偿。

2. 医疗费用承担

(1)职工未认定为工伤:医疗费用由职工自行承担,可通过医疗保险、商业保险等途径实报销。

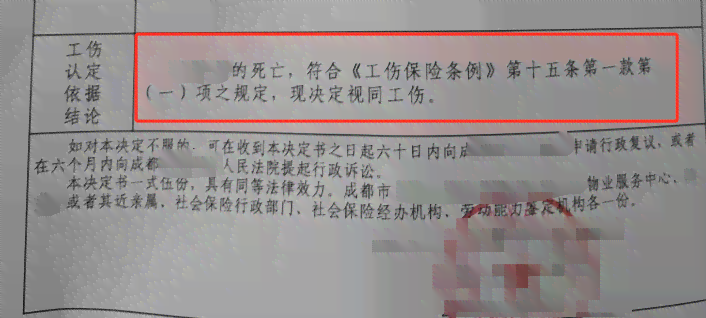

(2)职工认定为工伤:医疗费用由工伤基金支付,职工只需承担部分自费项目。

五、结论

工伤认定是保障职工权益的关键环节,对专家未确诊为工伤的情况,咱们应从完善诊断标准、升级病资料完整性、提升医疗水平、保障职工权益等多方面入手,工伤认定的困境。同时对未认定工伤的职工要关注其医疗费用承担和赔偿疑惑,保障他们的合法权益得到保障。只有这样才能更好地维护社会公平正义,促进和谐劳动关系的发展。

'专家未确诊为工伤,待进一步评估'

编辑:2024因工受伤-合作伙伴

本文链接:http://www.tsxnews.com.cn/2024falv/gspcyingong/289075.html

上一篇:工伤认定时限探讨:多长时间内完成工伤确认流程-工伤认定在多长时间内有效

下一篇:大学生实或兼职期间能否获得工伤抚恤金及常见问题解析

① 凡本网注明"来源:"的所有作品,版权均属于,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:XX"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

② 凡本网注明"来源:xxx(非)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

编辑推荐

- 1工伤认定流程及所需时间:全面解析工伤鉴定、赔偿与 事宜

- 1工伤认定时限详解:多久可申请工伤认定及查询流程指南

- 1多长时间能去认定工伤呢怎么算:工伤认定期限与工资赔偿计算

- 1工伤认定流程及所需时间:全面解答工伤申报与认定时限相关问题

- 1工伤认定时限详解:多久可以正式判定为工伤?

- 1多长时间内认定工伤有效及期限,如何视为工伤有用性时长

- 1工伤发生后多久可以正式提交工伤认定申请

- 1多长时间做出工伤认定申请与决定及决定书发放时长

- 1工伤认定流程时间指南:何时启动、多久完成及常见问题解答

- 1多久可以申请工伤认定:工伤发生后多久可申请工伤认定及领取认定证书时长

- 1'大学生实期间遭遇工伤解析'

- 1大学生打工或实受伤:工伤认定的条件、流程与 指南

- 1大庆什么情况可以认定工伤:事故、赔偿及伤残认定标准

- 1'大庆市工伤事故认定指南:如何在规定地点办理工伤认定手续'

- 1大庆市工伤死亡认定指南:申请流程、必备材料与判定标准详解

- 1'大庆工伤科咨询热线电话号码查询'

- 1大庆工伤伤残赔偿详细标准及各类情形处理指南

- 1大庆市职工工伤认定流程详解:申请、审核、鉴定一站式指南

- 1大庆市职工工伤认定完整指南:条件、流程、所需材料及赔偿标准详解

- 1大庆工伤赔偿完整指南:涵各级伤残标准、认定流程与常见问题解析