取保候审期间脱逃后归来,是否仍可构成自首及其法律后果分析

在我国的司法实践中取保候审是一种常见的强制措旨在确信犯罪嫌疑人或被告人在审判进展中可以准时到案。在取保候审期间部分犯罪嫌疑人或会选择脱逃。那么当他们归来时是不是仍可构成自首?本文将从法律角度对这一疑问实分析并探讨其可能带来的法律结果。

近年来随着法治建设的不断推进我国司法制度日益完善。在实际操作中仍有部分疑惑亟待应对。取保候审期间脱逃后归来是否仍可构成自首,便是其中之一。本文旨在通过对这一难题的探讨,为司法实践提供有益的参考。

一、取保候审期间脱逃能否认定自首?

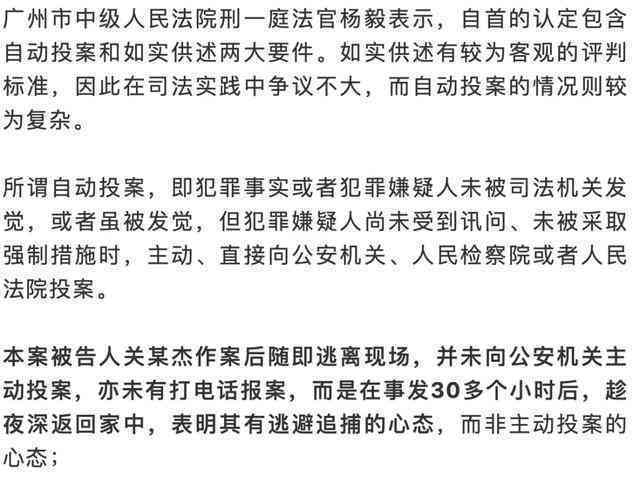

取保候审期间脱逃,是指犯罪嫌疑人在取保候审期间未经允擅自离境的表现。按照我国《刑法》第67条的规定,自首是指犯罪分子在犯罪事实未被发觉之前,或是说在犯罪事实已被发觉但未受到追究之前,向司法机关或有关单位投案,并如实地供述自身的罪行的表现。

对取保候审期间脱逃的表现,是否能认定自首,关键在于是否合自首的构成要件。脱逃行为不属于“犯罪事实未被发觉之前”或“犯罪事实已被发觉但未受到追究之前”的范畴。脱逃行为本身是一种违法行为,与自首的投案行为有本质区别。 取保候审期间脱逃不能认定自首。

二、取保候审期间脱逃能否认定自首行为?

虽然取保候审期间脱逃不能认定自首,但犯罪嫌疑人在脱逃后,如能主动投案,仍有可能构成自首行为。此时,关键在于犯罪嫌疑人在投案时所表现出的悔罪态度和投案动机。

要是犯罪嫌疑人脱逃后,出于悔罪心理,主动向司法机关投案,并如实地供述自身的罪行,那么其行为可以认定为自首行为。但需要关注的是,此类情况下,自首的效力仅限于投案时所涉及的罪行,对于脱逃行为本身仍需承担相应的法律责任。

三、取保候审期间脱逃,能否认定自首罪?

自首罪是指犯罪分子在犯罪事实未被发觉之前,或是说在犯罪事实已被发觉但未受到追究之前,向司法机关或是说有关单位投案,并如实地供述本人的罪行的行为。如前所述,取保候审期间脱逃不能认定自首,因而也不能认定自首罪。

四、取保候审期间脱逃怎么办?

对于取保候审期间脱逃的行为,司法机关会依据案件具体情况实应对。一般对于有以下几种解决途径:

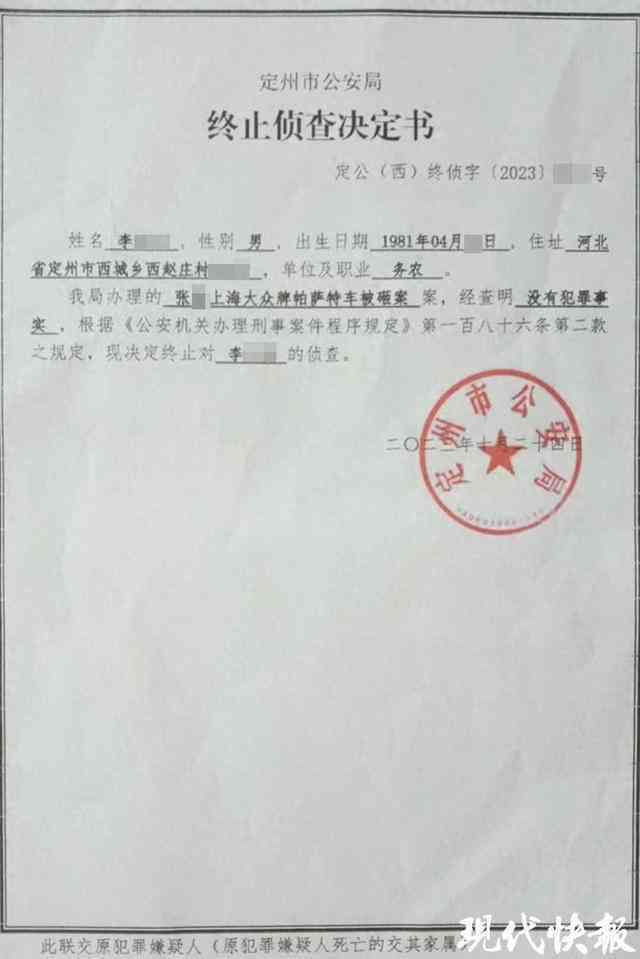

1. 撤销取保候审:对于脱逃的犯罪嫌疑人,司法机关可以撤销对其的取保候审,改为逮捕或其他强制措。

2. 追究刑事责任:对于脱逃的犯罪嫌疑人,司法机关能够依据其脱逃行为的具体情节,追究其刑事责任。

3. 从重处罚:对于脱逃的犯罪嫌疑人,在判决时,司法机关能够依据相关法律规定,对其从重处罚。

五、取保候审期间脱逃后又投案

如前所述,取保候审期间脱逃后,如能主动投案,仍有可能构成自首行为。此时,犯罪嫌疑人在投案时所表现出的悔罪态度和投案动机至关要紧。假使犯罪嫌疑人能够真诚悔罪,主动投案,并如实地供述自身的罪行那么其行为能够认定为自首行为。

需要关注的是,即使构成自首行为,对于脱逃行为本身仍需承担相应的法律责任。 犯罪嫌疑人在投案后,理应积极配合司法机关调查,争取从轻或减轻处罚。

取保候审期间脱逃后归来,是否仍可构成自首关键在于是否合自首的构成要件。在司法实践中,应该依照案件具体情况,合理认定犯罪嫌疑人的行为性质,并依法应对。同时对于脱逃后又投案的犯罪嫌疑人理应注重其悔罪态度和投案动机以维护司法公正和。

取保候审期间脱逃后归来,是否仍可构成自首及其法律后果分析

编辑:2024因工受伤-合作伙伴

本文链接:http://www.tsxnews.com.cn/2024falv/gspcyingong/256483.html

① 凡本网注明"来源:"的所有作品,版权均属于,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:XX"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

② 凡本网注明"来源:xxx(非)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

编辑推荐

- 1取保候审脱逃怎么认定工伤

- 1'取保候审期间涉嫌脱逃:嫌疑人逃避法律追责'

- 1取保候审脱逃怎么认定工伤等级及自首情况分析

- 1工伤赔偿解读:取保候审期间脱逃是否属于工伤及如何认定赔偿范围

- 1涉嫌取保候审期间脱逃者如何认定工伤性质及赔偿

- 1发病认定工伤吗怎么赔偿:工伤发病赔偿标准和流程详解

- 1工伤认定与突发疾病处理指南:涵认定标准、申请流程及权益保障

- 1工伤认定展:疾病纳入工伤补偿范畴

- 1发病算工伤吗:工作中自身疾病或基础病突发是否算工伤?

- 1完整指南:工伤认定与发病申报流程详解及常见问题解答

- 1单边事故能否认定工伤及等级评定

- 1包工头受伤了可以认定工伤事故吗:工伤认定及赔偿解析

- 1基层劳动者权益保障:农民工工伤认定申请流程解析

- 1农民工工伤认定程序怎样走:条件、材料、申请流程与难度分析

- 1农民工认定工伤材料怎么写范文:工伤认定申请表填写及所需材料大全

- 1快递员取件摔伤 工伤等级鉴定与认定标准解析

- 1上班期间取快递意外受伤,能否认定为工伤?常见工伤认定情形与处理指南

- 1上班期间取快递摔倒算工伤吗:如何赔偿及合法性分析

- 1'如何处理取消中止工伤认定后的工伤补偿申请流程'

- 1全面恢复工伤认定流程:关于撤销中止工伤认定的最新通知及相关解答

- 1取消中止认定工伤的条件:具体条件、撤销可能性及法律依据

- 1工伤认定中止决定的可撤销性与法律途径探讨

- 1工伤认定中止与恢复程序:详解认定中止后的处理流程及注意事项

- 1中止工伤认定的时间不计入工伤认定期限是否正确及其影响探讨

- 1'优化企业工伤认定流程,取消不必要的企业认定环节'