工伤认定的48小时:探讨与思考

在我国工伤认定对保障职工权益具有要紧意义。依据我国《工伤保险条例》第15条之一项规定职工在工作时间和工作岗位突发疾病死亡或在48小时之内经抢救无效死亡的应视同工伤。这一条款在实际操作中却引发了多争议。本文将从工伤认定48小时的含义、存在的疑惑、改进措等方面展开探讨。

一、工伤认定48小时的含义

工伤认定48小时之限是指职工在工作时间和工作岗位突发疾病死亡或在48小时之内经抢救无效死亡的情况将被视为构成工伤。这一条款体现了我国对职工权益的保护,旨在保障在工作中突发疾病死亡的职工可以得到相应的工伤赔偿。

二、工伤认定48小时存在的疑惑

尽管工伤认定48小时之限体现了对职工权益的保护但在实际操作中,仍存在以下难题:

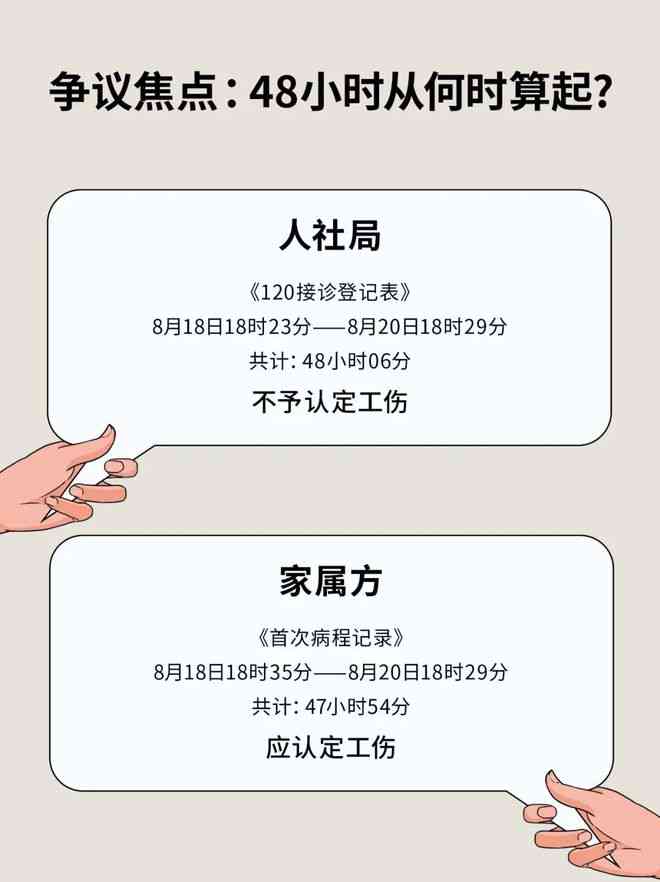

1. 时间界定模糊:工伤认定48小时之限,对突发疾病死亡的时间界定相对明确,但对经抢救无效死亡的时间界定则存在争议。怎样确定抢救无效的时间点,成为实践中的一大难题。

2. 事实认定困难:在实际操作中,部分职工突发疾病后,家属可能不及时报告,致使抢救时间无法准确认定。抢救期间的具体情况也可能引发工伤认定出现困难。

3. 赔偿标准不一:由于工伤认定48小时之限的存在,不同地区、不同行业的赔偿标准存在差异,可能引发部分职工权益受损。

4. 法律法规滞后:随着社会的发展,工伤认定的法律法规在某些方面已显滞后,无法适应新形势下的需求。

三、改进工伤认定48小时之限的措

针对工伤认定48小时之限存在的难题以下措值得探讨:

1. 明确时间界定:对于抢救无效死亡的时间界定,可借鉴国外经验,规定在发病后一定时间内经抢救无效死亡的,视为工伤。同时明确抢救无效的具体标准,以便于操作。

2. 完善报告制度:加强对职工突发疾病报告制度的完善,规定职工突发疾病后,家属必须在一定时间内向单位报告,否则可能作用工伤认定。

3. 统一赔偿标准:按照不同地区、不同行业的实际情况,制定统一的工伤赔偿标准,保障职工权益得到公平保障。

4. 完善法律法规:及时修订和完善工伤认定的法律法规,使之适应社会发展的需要。

四、结语

工伤认定48小时之限是我国《工伤保险条例》中的一项要紧规定,旨在保障职工权益。在实际操作中,这一规定仍存在多疑问。通过明确时间界定、完善报告制度、统一赔偿标准、完善法律法规等措,有望进一步优化工伤认定制度,更好地维护职工权益。

(注:本文仅为探讨性质,不代表任何官方观点。)

- 2024因工受伤丨认定工伤的13种情形

- 2024伤残丨认定工伤的10种情形

- 2024因工受伤丨认定工伤的10种情况

- 2024因工受伤丨认定工伤的10个问题

- 2024工伤丨认定工伤的10个情形

- 2024因工受伤丨认定工伤拿什么资料

- 2024因工受伤丨认定工伤后不予认定

- 2024伤残丨认定工伤可以治疗多久呢

- 2024因工受伤丨认定工伤去找哪个部门

- 2024伤残丨认定工伤下来了怎么拿钱

- 2024伤残丨认定工伤的七个标准是什么

- 2024工伤丨认定工伤的七个标准最新

- 2024工伤丨认定工伤的七种

- 2024工伤丨认定工伤的七种情况

- 2024伤残丨认定工伤的七种情况是

- 2024因工受伤丨认定工伤的七种情况是什么

- 2024工伤丨认定工伤的七种情况是哪些

- 2024因工受伤丨认定工伤的七种情况有哪些

- 2024因工受伤丨认定工伤的七种情形

- 2024工伤丨认定工伤的七种情形简化版