序言:

工伤赔偿疑惑是劳动者在工作中遇到意外伤害时关注的点之一。本文将围绕“认定工伤是谁赔付的呢”这一主题结合法律规定和实际情况,详细探讨工伤赔偿的责任主体及其赔付流程。

一、工伤赔偿概述

1. 工伤赔偿的定义

工伤赔偿是指职工在工作进展中因工受伤、患职业病或是说因工死亡,依法理应享有的赔偿项目和标准。

2. 工伤赔偿的责任主体

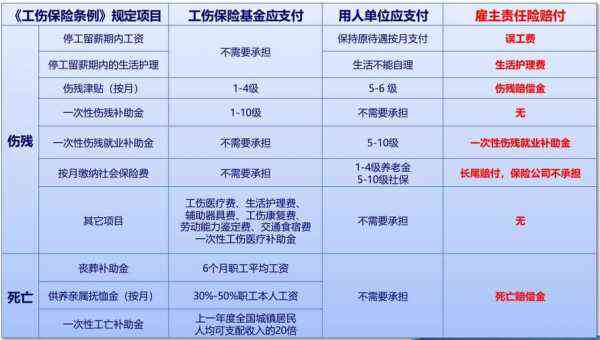

工伤赔偿的责任主体主要包含用人单位、工伤保险基金和社会救助基金。

二、工伤赔偿的责任分配

1. 用人单位的责任

按照《劳动合同法》和《工伤保险条例》的规定用人单位有义务为职工缴纳工伤保险费,保障职工在工作中遭受工伤时可以得到及时救治和赔偿。

2. 工伤保险基金的责任

工伤保险基金是用于支付职工工伤待遇的一种社会保障基金。当职工发生工伤时,倘若用人单位已缴纳工伤保险费,工伤保险基金将承担相应的赔偿责任。

3. 社会救助基金的责任

假使职工未参加工伤保险或工伤保险基金不足以承担赔付责任时,社会救助基金可以对工伤实赔付。

三、工伤认定的程序及赔偿支付

1. 工伤认定程序

(1)职工发生事故伤害或是说患职业病后,用人单位应该在24小时内向劳动行政部门提出工伤认定申请。

(2)劳动行政部门在收到申请后,理应在15日内作出工伤认定的决定。

(3)对工伤认定不服的可依法申请行政复议或是说提起行政诉讼。

2. 赔偿支付流程

(1)工伤认定后,由工伤保险基金支付工伤待遇。

(2)假采用人单位未缴纳工伤保险费,由用人单位依照工伤待遇标准支付赔偿款。

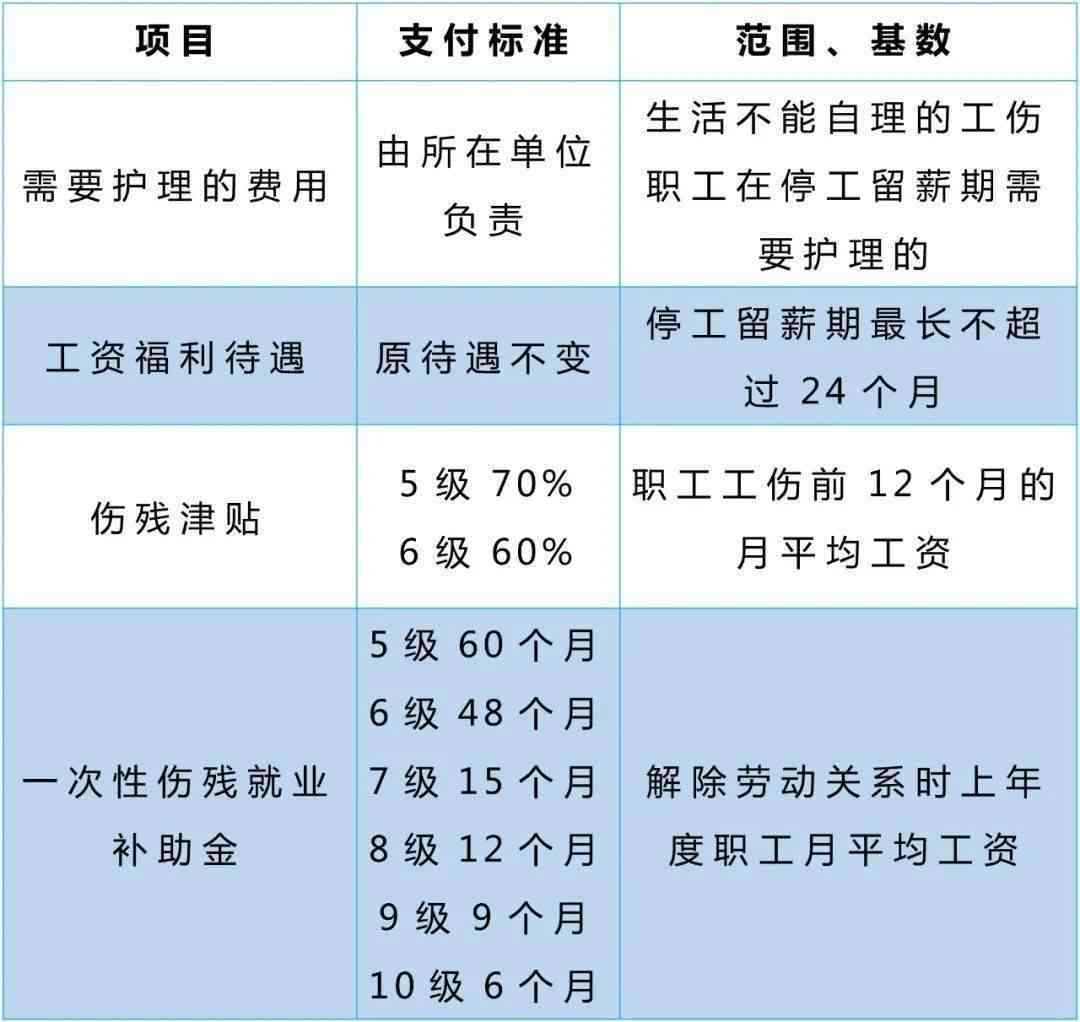

(3)在止或是说解除劳动合同时用人单位理应支付一次性伤残就业补助金。

四、特殊情况下的工伤赔偿

1. 用人单位拒绝申请工伤认定

要是用人单位拒绝申请工伤认定职工可以向劳动行政部门举报,由劳动行政部门实行调查解决。

2. 社会保险经办机构未及时支付工伤待遇

要是社会保险经办机构未及时支付工伤待遇,职工能够向社会保险行政部门投诉须要其依法履行职责。

五、结论

工伤赔偿的责任主体主要包含用人单位、工伤保险基金和社会救助基金。工伤认定后的赔偿款支付主要取决于用人单位是不是依法缴纳了工伤保险费。倘使已缴纳,则由工伤保险基金支付;要是未缴纳,则由用人单位支付。在特殊情况下,社会救助基金也会承担一定的赔偿责任。劳动者在工作中理应熟悉相关法律法规,维护自身的合法权益。

(以下为1500字右的正文)

一、工伤赔偿概述

1. 工伤赔偿的定义

工伤赔偿是指职工在工作进展中因工受伤、患职业病或因工死亡,依法应该享有的赔偿项目和标准。工伤赔偿涵医疗费、误工费、护理费、残疾赔偿金、死亡赔偿金等。

2. 工伤赔偿的责任主体

工伤赔偿的责任主体主要包含用人单位、工伤保险基金和社会救助基金。用人单位是职工的直接雇主,对职工在工作中遭受的伤害负有赔偿责任。工伤保险基金和社会救助基金则是社会保障体系的要紧组成部分,为职工提供了一定的保障。

二、工伤赔偿的责任分配

1. 用人单位的责任

依据《劳动合同法》和《工伤保险条例》的规定,用人单位有义务为职工缴纳工伤保险费,保障职工在工作中遭受工伤时能够得到及时救治和赔偿。假利用人单位未依法缴纳工伤保险费,将承担相应的法律责任。

2. 工伤保险基金的责任

工伤保险基金是用于支付职工工伤待遇的一种社会保障基金。当职工发生工伤时要是用人单位已缴纳工伤保险费,工伤保险基金将承担相应的赔偿责任。工伤保险基金一般由社会保险经办机构负责管理和运营。

3. 社会救助基金的责任

要是职工未参加工伤保险或工伤保险基金不足以承担赔付责任时社会救助基金能够对工伤实赔付。社会救助基金是一种补充性的社会保障制度,旨在保障弱势群体的基本生活。

三、工伤认定的程序及赔偿支付

1. 工伤认定程序

(1)职工发生事故伤害或患职业病后,用人单位理应在24小时内向劳动行政部门提出工伤认定申请。申请时应提供相关证明材料,如事故报告、医疗证明等。

(2)劳动行政部门在收到申请后,理应在15日内作出工伤认定的决定。认定为工伤的,劳动行政部门理应通知用人单位和职工;认定为非工伤的,应该通知用人单位和职工,并说明理由。

(3)对工伤认定不服的,能够依法申请行政复议或是说提起行政诉讼。行政复议和行政诉讼期间不停止工伤待遇的支付。

2. 赔偿支付流程

(1)工伤认定后由工伤保险基金支付工伤待遇。工伤保险基金依据工伤待遇标准,向职工支付医疗费、误工费、护理费等赔偿款项。

(2)倘利用人单位未缴纳工伤保险费,由用人单位依照工伤待遇标准支付赔偿款。用人单位未缴纳工伤保险费的,应该自接到劳动行政部门的通知之日起30日内补缴工伤保险费,并支付滞纳金。

(3)在止或解除劳动合同时用人单位应该支付一次性伤残就业补助金。一次性伤残就业补助金的标准,由省、自治区、直辖市劳动行政部门依照当地实际情况制定。

四、特殊情况下的工伤赔偿

1. 用人单位拒绝申请工伤认定

假如用人单位拒绝申请工伤认定,职工能够向劳动行政部门举报,由劳动行政部门实行调查应对。劳动行政部门调查核实后,能够依照实际情况作出工伤认定决定。

2. 社会保险经办机构未及时支付工伤待遇

倘若社会保险经办机构未及时支付工伤待遇职工能够向社会保险行政部门投诉,需求其依法履行职责。社会保险行政部门理应自收到投诉之日起15日内对社会保险经办机构实调查,并促其及时支付工伤待遇。

五、结论

工伤赔偿的责任主体主要涵用人单位、工伤保险基金和社会救助基金。工伤认定后的赔偿款支付,主要取决于用人单位是否依法缴纳了工伤保险费。倘使已缴纳,则由工伤保险基金支付;若是未缴纳则由用人单位支付。在特殊情况下,社会救助基金也会承担一定的赔偿责任。劳动者在工作中应该熟悉相关法律法规,维护本人的合法权益。同时用人单位理应履行社会责任为职工缴纳工伤保险费,保障职工的工伤待遇。部门和社会各界也应关注工伤难题,共同构建和谐稳定的劳动关系。

- 2024因工受伤丨认定工伤是谁来赔

- 2024伤残丨认定工伤是谁来认定的

- 2024因工受伤丨认定工伤是肇事者赔付吗

- 2024伤残丨认定工伤是由谁来认定的

- 2024工伤丨认定工伤是由用人单位

- 2024因工受伤丨认定工伤拿什么资料

- 2024因工受伤丨认定工伤后不予认定

- 2024伤残丨认定工伤可以治疗多久呢

- 2024因工受伤丨认定工伤去找哪个部门

- 2024伤残丨认定工伤下来了怎么拿钱

- 2024工伤丨认定工伤是谁赔的钱啊

- 2024因工受伤丨认定工伤是谁赔钱

- 2024工伤丨认定工伤是走工伤保险的吧

- 2024伤残丨认定工伤是需要到哪里

- 2024因工受伤丨认定工伤替我

- 2024因工受伤丨认定工伤更低十级标准

- 2024因工受伤丨认定工伤更低标准

- 2024伤残丨认定工伤更低能定几级

- 2024伤残丨认定工伤更低赔多少

- 2024因工受伤丨认定工伤更低赔多少钱