工伤认定:受伤员工仲裁案件能否确立工伤身份

工伤认定:受伤员工仲裁案件能否确立工伤身份

一、引言

在我国,工伤认定是保障员工合法权益的关键环节。在实际操作中受伤员工是不是可以通过仲裁途径确立工伤身份,以及工伤认定的赔偿标准,一直是社会关注的点。本文将围绕受伤员工仲裁案件能否确立工伤身份,以及工伤认定的赔偿难题实行探讨。

二、工伤认定的法律依据及程序

1. 法律依据

我国《工伤保险条例》是工伤认定的主要法律依据。该条例明确了工伤认定的范围、程序和赔偿标准。《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规也对工伤认定实行了规定。

2. 认定程序

工伤认定程序主要包含以下步骤:

(1)员工发生事故伤害后,所在单位理应在24小时内向劳动保障行政部门报告。

(2)劳动保障行政部门对事故实行调查核实,并依据调查情况,决定是否认定为工伤。

(3)对认定为工伤的,劳动保障行政部门将通知单位及员工并核发《工伤认定决定书》。

(4)对认定为工伤的员工,单位理应依法支付工伤保险待遇。

三、受伤员工仲裁案件能否确立工伤身份

1. 仲裁庭的认定权限

依据《劳动争议调解仲裁法》规定,劳动争议仲裁委员会负责应对劳动争议案件。在工伤认定方面,仲裁庭主要对以下事项实认定:

(1)是否属于工伤;

(2)工伤等级;

(3)赔偿金额。

2. 仲裁庭能否确立工伤身份

在实际操作中,仲裁庭可依据以下情况确定工伤身份:

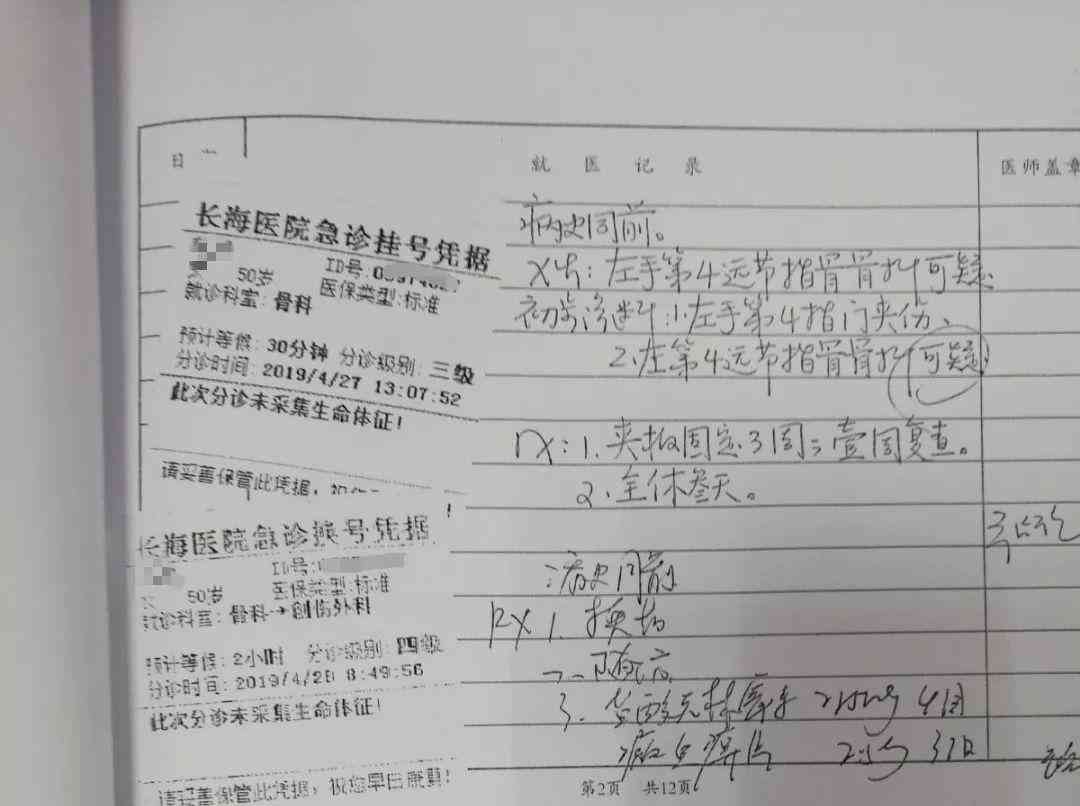

(1)员工提供的证据足以证明其受到的伤害是在工作进展中发生的;

(2)单位未能提供证据证明员工所受伤害非因工作起因造成;

(3)按照《工伤保险条例》及其他相关法律法规,员工的伤害合工伤认定的条件。

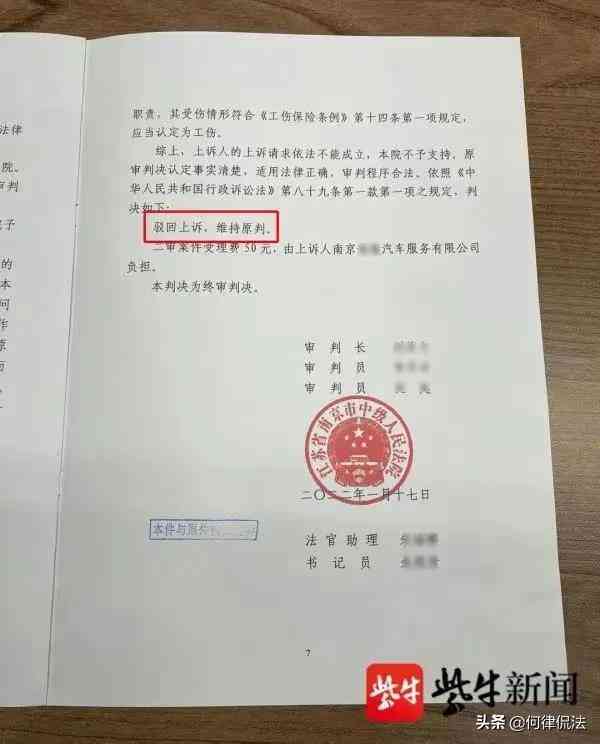

需要关注的是,仲裁庭的认定结果并非最决定。依据《劳动法》规定当事人对仲裁裁决不服的可向人民法院提起诉讼。 仲裁庭的认定结果仅供参考。

四、工伤认定的赔偿标准

1. 工伤医疗待遇

依照《工伤保险条例》,工伤员工的医疗待遇包含:

(1)治疗工伤的费用;

(2)工伤复费用;

(3)住院伙食补助费;

(4)交通、住宿费。

2. 工伤津贴

工伤员工在停工留薪期间单位应该支付工伤津贴。工伤津贴的标准为员工本人受伤前12个月的平均工资。

3. 一次性伤残补助金

依据工伤等级,员工可领取一次性伤残补助金。补助金的标准为:一级伤残为24个月的本人工资,二级伤残为22个月的本人工资,以此类推更低为六级伤残,为12个月的本人工资。

4. 一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金

工伤员工在解除或止劳动合同后,可领取一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金。具体标准由各省、自治区、直辖市按照实际情况制定。

五、结论

在工伤认定方面,受伤员工通过仲裁途径确立工伤身份是可行的。仲裁庭的认定结果并非最决定,当事人对仲裁裁决不服的可向人民法院提起诉讼。在工伤赔偿方面,我国法律法规对工伤医疗待遇、工伤津贴、一次性伤残补助金等实了明确规定,保障了受伤员工的合法权益。

在实际操作中,员工应该及时向单位报告事故伤害,并依照工伤认定程序实认定。同时单位应该依法履行赔偿责任保障受伤员工的合法权益得到有效保障。

工伤认定:受伤员工仲裁案件能否确立工伤身份

编辑:2024工伤-合作伙伴

本文链接:http://www.tsxnews.com.cn/2024falv/gspcgongshang/257698.html

① 凡本网注明"来源:"的所有作品,版权均属于,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:XX"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

② 凡本网注明"来源:xxx(非)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

编辑推荐

- 1受伤仲裁能认定工伤吗

- 1工伤赔偿仲裁:依法 ,申请工伤待遇补偿

- 1仲裁申请工伤认定:撰写认定书及决定后处理步骤全攻略

- 1仲裁机构能否判定工伤:工伤认定程序、仲裁与法院判决详解

- 1受伤仲裁能认定工伤吗怎么赔偿——工伤认定及赔偿金额仲裁申请指南

- 1人身伤害伤残等级评定标准与详细分类指南

- 1工伤认定标准:如何判断职业活动中受伤属于工伤

- 1受伤人员伤残评定标准:最新道路交通伤残评定分级及详细标准表

- 1受伤20年还能认定工伤吗:鉴定与赔偿详解

- 1单边事故能否认定工伤及等级评定

- 1包工头受伤了可以认定工伤事故吗:工伤认定及赔偿解析

- 1基层劳动者权益保障:农民工工伤认定申请流程解析

- 1农民工工伤认定程序怎样走:条件、材料、申请流程与难度分析

- 1农民工认定工伤材料怎么写范文:工伤认定申请表填写及所需材料大全

- 1'农民工工伤:保险公司理赔流程与赔付标准详解'

- 1受伤先仲裁还是先认定工伤:探讨工伤认定与劳动仲裁的先后顺序及赔偿流程

- 1工伤认定时长:八个月受伤后工伤认定是否仍有效?

- 1农民工工伤认定指南:如何在不同地点进行工伤鉴定与索赔

- 1受伤几天后治疗能认定工伤及等级,多久内还能申报工伤

- 1工伤认定时效与赔偿标准:多年后如何申请工伤认定及赔偿细节解析

- 1工伤认定时效详解:多年后如何申请认定及所需材料与流程

- 1受伤好几年了还能做伤残鉴定吗:多年后甚至4年后如何鉴定及费用解析

- 1工伤发生后多久内可申请工伤认定及赔偿

- 1多年后因受伤寻求法律救济:探讨上诉的可能性与条件

- 1受伤到认定工伤期间医药费谁出及工伤认定后医药费报销方式