人工智能创作与版权保护:AI原创作品的版权归属探讨

一、引言

随着人工智能技术的飞速发展在各个领域的应用日益广泛其中包含创作领域。创作的作品如文学作品、音乐、绘画等逐渐成为人们关注的点。随之而来的版权难题也日益凸显。本文将从版权归属、法律保护以及法案规定等方面,对人工智能创作与版权保护实探讨。

二、版权归属

1. 作品的定义

作品,指的是由人工智能在创作进展中,通过算法、模型等技术手生成的具有原创性的作品。这类作品在形式上与传统人类作品并无明显区别但创作主体却是由程序或系统完成。

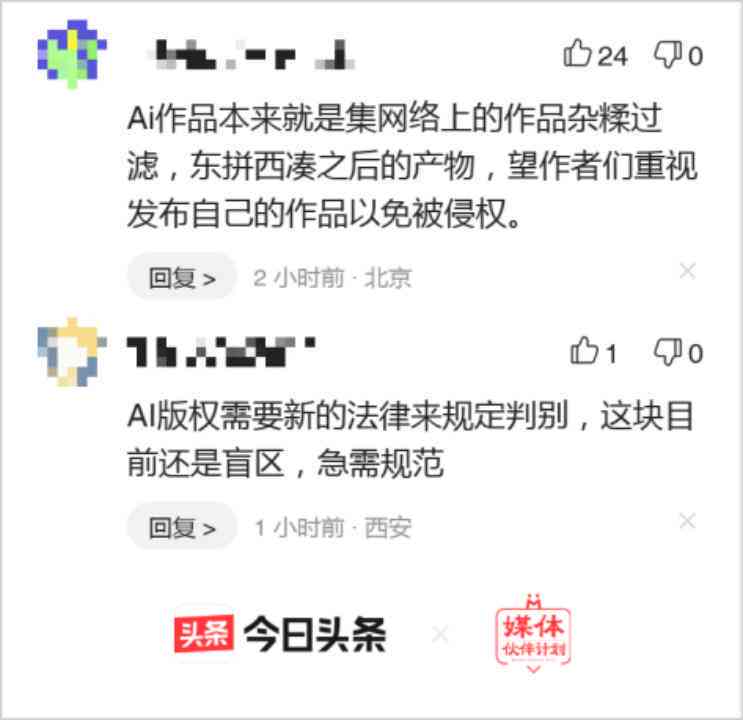

2. 版权归属的争议

(1)作为创作主体:有人认为,既然可以独立完成创作,那么理应被视为作品的创作者,享有相应的版权。

(2)人类开发者:另部分人认为,作品实际上是开发者通过对程序的设计和训练,间接完成了创作。 版权理应归属于人类开发者。

(3)共同创作:还有一种观点认为,与人类开发者共同完成了创作应该共享版权。

3. 我国现行法律对版权归属的规定

我国《著作权法》规定,著作权人包含作者和其他对作品享有著作权的自然人、法人或其他组织。对作品的版权归属,我国法律未作出明确规定。

三、版权法律保护

1. 作品的著作权保护

虽然我国法律对作品的版权归属无明确规定,但在实际操作中,可借鉴《著作权法》对作品保护的规定,对作品实行著作权保护。

(1)原创性:作品应具备原创性即独立创作、具有独创性。

(2)表达形式:作品应具备一定的表达形式,如文字、音乐、绘画等。

(3)创作过程:作品应是通过人工智能算法、模型等技术手生成。

2. 作品的邻接权保护

除了著作权保护,作品还可通过邻接权实行保护。邻接权是指对作品的传播、表演、展示等表现所享有的权利。例如,作品在互联网上传播时,可以适用《信息网络传播权保护条例》实行保护。

四、版权法案建议

1. 明确作品的版权归属

立法理应明确作品的版权归属,可借鉴以下方案:

(1)将视为创作主体,享有相应的版权。

(2)将人类开发者视为作品的实际创作者,享有相应的版权。

(3)将与人类开发者共同视为创作主体,共享版权。

2. 完善作品著作权保护制度

(1)扩大著作权保护范围将作品纳入保护范畴。

(2)简化著作权登记程序,减低作品 成本。

(3)加大对作品侵权表现的处罚力度,保护原创权益。

3. 建立作品邻接权保护制度

(1)完善信息网络传播权保护制度,保障作品在互联网上的合法权益。

(2)加强对作品表演、展示等表现的保护,维护创作者权益。

五、结论

随着人工智能技术的不断发展,作品在创作领域的应用日益广泛。明确作品的版权归属,完善相关法律保护制度,对于维护创作者权益、促进人工智能产业发展具有要紧意义。我国理应借鉴国际经验,结合国内实际情况,尽快制定和完善相关法律法规为作品的版权保护提供有力支持。

(完)

人工智能创作与版权保护:AI原创作品的版权归属探讨

编辑:ai知识-合作伙伴

本文链接:http://www.tsxnews.com.cn/2024falv/aizhishi/189442.html

上一篇:全方位盘点:AI辅助精简与优化文案的工具精选指南

下一篇:ai文案生成口播主播软件与GitHub推荐,全面盘点热门生成器

① 凡本网注明"来源:"的所有作品,版权均属于,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:XX"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

② 凡本网注明"来源:xxx(非)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

编辑推荐

- 1ai写文案版权

- 1AI智能写作助手:全方位生成优质文案,解决各类内容创作需求

- 1ai作品的版权应该归属于谁:法律法规及原因解析

- 1AI文案创作:全方位攻略,解决所有相关创作需求与技巧问题

- 1全方位盘点:AI辅助精简与优化文案的工具精选指南

- 1'高效压缩文案的人工智能工具软件盘点'

- 1如何使用AI创作软件:、教程与赚钱攻略

- 1对AI绘画小程序期待的文案怎么写:探讨用户需求与功能优化策略

- 1AI应用中字体颜色更改技巧:涵不同平台与工具的详细教程

- 1如何利用AI轻松调整和修改文字内容,实现字体颜色更改与个性化设置

- 1ai字体如何改颜色:包括填充颜色、设置透明色及使用快捷键修改方法

- 1AI写作工具中如何更改字体颜色、字体类型及大小:全面指南与技巧解析

- 1如何修改AI写作内容,更改文字字体颜色而不影响原有文案样式?

- 1字体修改技巧:ai类写作怎么改字体颜色、字体样式及保持颜色不变的方法

- 1AI业论文选题:基于深度学的图像识别技术在医疗诊断中的应用与优化

- 1抖音AI创作功能:如何在抖音平台快速开通AI创作权限

- 1探索钻戒之美:精选唯美文案与选购指南大全

- 1钻戒文案短句:治愈、搞笑、唯美,简短表达爱意

- 1璀璨至臻,心动承诺 —— 精选钻戒广告文案,见证永恒爱情

- 1小狗AI升级:英文文案短句创作与优化全方位解决方案

- 1小狗AI变身文案短句英文翻译:如何精准传达宠物魅力

- 1《神奇变身:小狗的奇幻动画冒险》

- 1从人类变身为小狗:探索身份转换的奇妙旅程与相关英文表达

- 1ai脚本不能访问网页怎么回事儿:为何无法访问网页及其原因解析