AI创作版权归属探讨:人工智能作品的著作权问题及法律解析

一、引言

随着人工智能技术的飞速发展创作逐渐成为现实引发了关于创作版权归属的多争议。本文将围绕创作的作品著作权归属疑惑以及创作的作品是不是属于知识产权保护范畴实行探讨和法律解析。

二、创作作品著作权归属疑惑

1. 创作作品的著作权归属现状

(1)创作作品的定义

创作作品,指的是由人工智能程序、算法或系统自主创作出的文学、艺术和科学作品。这类作品具有独立的思想、情感和审美价值与传统人类创作作品在本质上并无太大区别。

(2)创作作品的著作权归属现状

目前关于创作作品的著作权归属,国际上无统一规定。在我国,按照《著作权法》的规定著作权属于创作作品的公民、法人或其他组织。在创作作品的著作权归属难题上,由于并非独立的法律主体,引起著作权归属存在争议。

2. 创作作品著作权归属的争议

(1)是否具有创作主体资格

一种观点认为,作为技术工具,其创作表现是由人类编写的程序和算法决定的,因而不具备创作主体资格。另一种观点认为,随着技术的发展,已经可以自主创作出具有独立价值的作品,应该承认的创作主体地位。

(2)创作作品的著作权归属主体

假若承认的创作主体地位,那么创作作品的著作权应归所有。由于并非独立的法律主体,无法享有和承担著作权法上的权利和义务 创作作品的著作权归属仍需探讨。

三、创作作品是否属于知识产权保护范畴

1. 创作作品的知识产权属性

(1)创作作品是否属于作品

按照《著作权法》的规定,作品是指具有独立思想、情感和审美价值的文学、艺术和科学成果。创作作品具有这些特征,因而可认为是一种作品。

(2)创作作品是否属于知识产权保护范畴

既然创作作品属于作品,那么它自然属于知识产权保护范畴。由于创作作品的特殊性,其在知识产权法上的保护方法与传统作品有所不同。

2. 创作作品的知识产权保护方法

(1)著作权保护

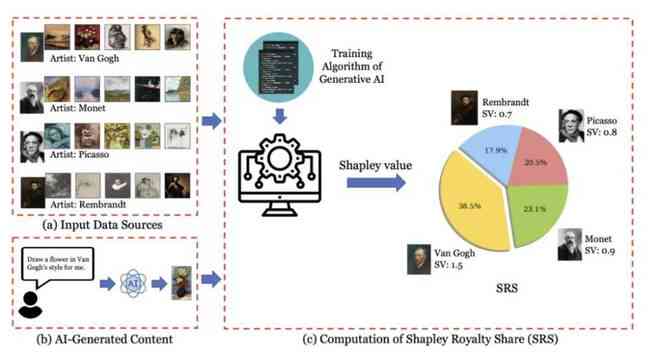

对创作作品,可考虑将其纳入著作权保护范畴。在保护办法上,可以借鉴现有的著作权法规定,对创作作品的著作权归属、权利内容、保护期限等实行规定。

(2)专利权保护

对创作期间的技术创新可以考虑将其纳入专利权保护范畴。在保护办法上,可借鉴现有的专利法规定,对创作进展中的技术创新给予专利保护。

四、法律解析

1. 我国现行法律规定

在我国,《著作权法》和《专利法》分别对作品和专利实行了规定。在创作作品的著作权归属疑问上,现行法律未作出明确规定。

2. 国际立法趋势

在国际上,若干和国际组织已经开始关注创作作品的著作权疑惑,并尝试实行立法。例如,盟委员会在2018年发布的《关于人工智能、机器人和物联网的版权疑问研究》报告中,提出了关于创作作品著作权归属的立法建议。

五、结论

创作作品的著作权归属疑问是一个复杂的法律难题,涉及到创作主体资格、知识产权保护办法等多方面的因素。在现行法律框架下,创作作品的著作权归属无明确答案。未来,随着技术的不断发展我国应该借鉴国际立法趋势,对创作作品的著作权难题实行深入研究,并适时修改完善相关法律以适应新形势下知识产权保护的需要。

(注:本文为示例性文章,仅供参考。)

AI创作版权归属探讨:人工智能作品的著作权问题及法律解析

编辑:ai学习-合作伙伴

本文链接:http://www.tsxnews.com.cn/2024falv/aixuexi/434633.html

① 凡本网注明"来源:"的所有作品,版权均属于,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:XX"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

② 凡本网注明"来源:xxx(非)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

编辑推荐

- 1ai创作是审美活动吗

- 1AI绘画艺术中决定创作思想的是创作者与算法的互动机制

- 1人工智能赋能下的艺术创作革新

- 1ai创作是审美活动吗为什么这么重要及其在审美领域的意义探讨

- 1探讨AI创作:它是如何融入审美活动并与人类艺术创作相辅相成的?

- 1人工智能赋能下的艺术创作革新

- 1ai创作是审美活动吗为什么这么重要及其在审美领域的意义探讨

- 1探讨AI创作:它是如何融入审美活动并与人类艺术创作相辅相成的?

- 1'免费网文AI写作助手:一键生成原创故事内容'

- 1ai杂志封面制作教程:AI制作杂志封面全攻略

- 1AI杂志封面文案素材全攻略:从创意构思到一键生成,全方位解决封面设计难题

- 1AI科技前沿:封面文案素材汇编与创意灵感集锦

- 1百度AI助手写作重复率高吗及其安全性分析

- 1AI绘画全攻略:从入门到精通,解锁无限创意与实用技巧

- 1'掌握AI绘画技巧:创作详细教程与实战指南'

- 1华为AI赋能:诗意流淌的智能创作助手

- 1华为手机全功能作文助手软件:智能写作、修改、润色一站式解决方案

- 1ai写作生成器免费一直写作的软件推荐及链接

- 1探寻AI创作新境界:全国精选AI创作者训练营地点大揭秘

- 1AI创作者全面提升课程官网:涵培训、资源、实战全方位解析与指导

- 1ai创作者训练营怎么进:详解进入方式及步骤

- 1心灵疗愈:AI绘制的静风景原创艺术佳作

- 1秘塔写作猫付费功能详解:全面解析使用技巧与常见问题解答

- 1秘塔写作猫手机能吗:官网教程及使用方法

- 1'探秘秘塔写作猫工具:高效降低文章相似度重拳出击'