刑事犯罪分析报告

一、引言

随着人工智能技术的飞速发展其在各个领域的应用日益广泛。人工智能技术的滥用也引起了新型犯罪形式的产生。本报告旨在深入探讨人工智能在刑事犯罪中的动机、表现、风险及防范措为我国政法机关打击治理犯罪提供有益参考。

二、犯罪动机分析

1. 利益驱动

在众多犯罪案例中,利益驱动是最常见的犯罪动机。犯罪分子企图通过窃取商业机密、侵犯知识产权等途径,换取经济利益。例如,黑客利用人工智能技术分析企业内部网络结构找出漏洞实攻击,从而非法获取企业核心数据。

2. 报复心理

部分犯罪分子因个人起因对特定对象产生报复心理利用人工智能技术实犯罪行为。如利用技术制造虚假信息,损害他人声誉;或是说通过黑客攻击,破坏他人计算机信息系统。

3. 突破法律监管

随着人工智能技术的发展部分犯罪分子试图利用技术突破法律监管,实现犯罪目的。如利用深度伪造技术(Deepfake)制作虚假视频,侵犯他人肖像权;或利用技术规避监管,实非法交易。

三、犯罪行为分析

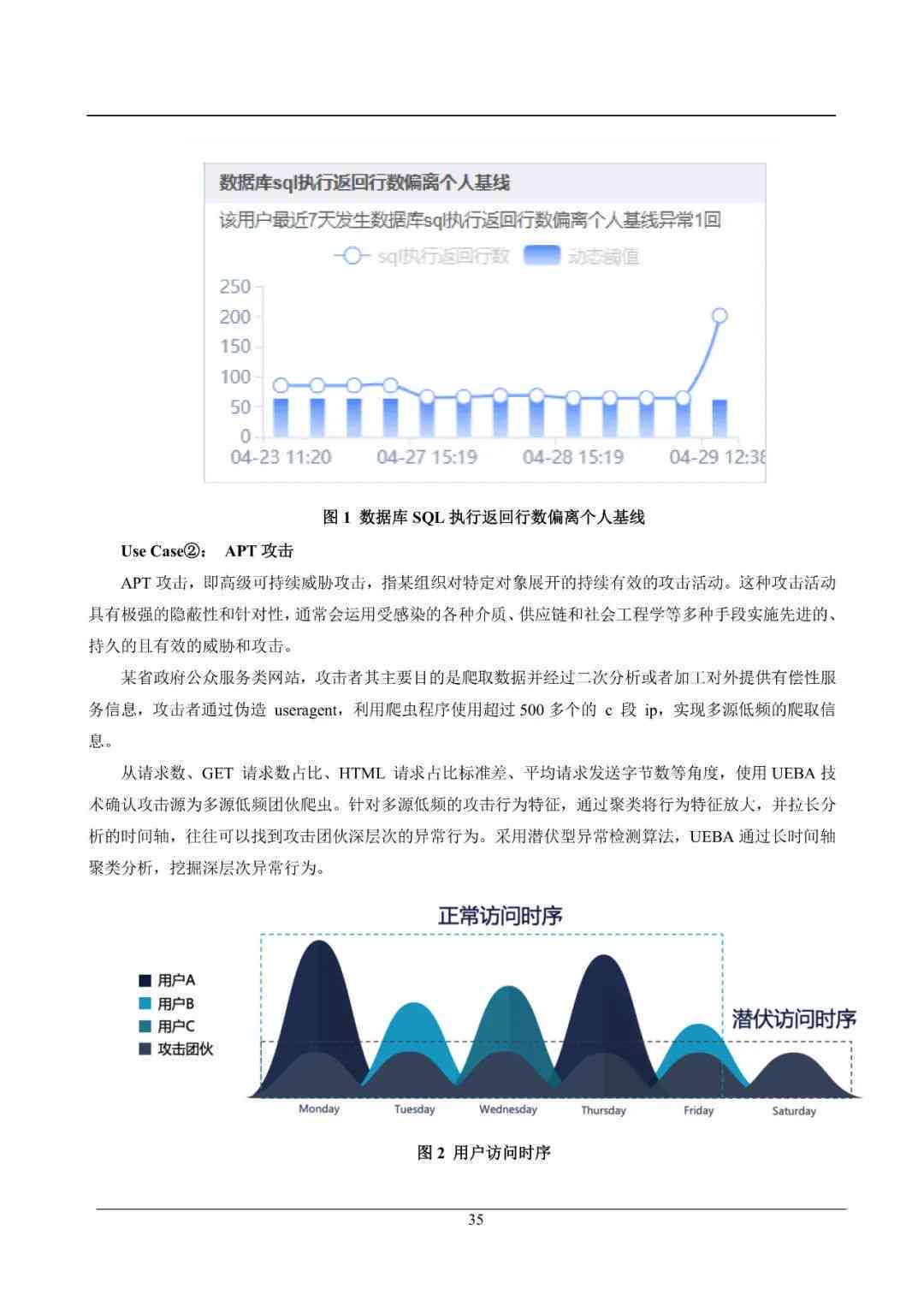

1. 网络攻击

黑客利用人工智能技术分析企业内部网络结构,找出漏洞实攻击。此类形式具有隐蔽性、高效性,给企业带来严重损失。

2. 数据窃取

利用人工智能技术窃取企业核心数据,如商业机密、客户信息等,给企业造成经济损失和信誉损害。

3. 虚假信息制造

利用深度伪造技术制作虚假视频、音频侵犯他人肖像权、名誉权等。

4. 非法交易

利用技术规避监管,实非法交易,如虚拟货币交易、网络博等。

四、刑事犯罪风险与防范措

1. 刑事法律风险

随着人工智能技术的广泛应用,GC和G等新型犯罪形式不断出现,可能涉及《刑法修正案(九)》新增的互联网犯罪内容,如拒不履行信息网络安全管理义务罪、非法利用信息网络罪等。

2. 防范措

(1)完善法律法规

针对人工智能犯罪的新特点应及时修订和完善相关法律法规,为打击治理犯罪提供法律依据。

(2)强化技术监管

加强对人工智能技术的监管,防止其被滥用。如建立技术应用的黑名单制度,限制高风险技术的应用。

(3)提升公民意识

加强网络安全教育,增强公民对犯罪的认识和防范意识。

(4)加强国际合作

由于犯罪具有跨国性,加强国际合作,共同打击犯罪具有关键意义。

五、结论

人工智能技术在为咱们的生活带来便利的同时也带来了新型犯罪形式。政法机关应充分发挥职能作用,持续深挖彻查犯罪,不断提升打击治理质效,全力维护人民群众合法权益。同时全社会应共同关注犯罪疑问,加强防范措共同维护网络安全。

(本报告字数:约1500字)

- ai学习丨百家号ai创作软件

- ai学习丨自己相片变ai相片文案

- ai知识丨泰迪犬ai创作

- ai通丨ai颖照片文案搞笑

- ai通丨永久免费的ai长文写作不限次数

- ai知识丨ai自动文案排版怎么做

- ai学习丨文案ai写作自我介绍范文

- ai知识丨小米ai写作永久免费版

- ai通丨适合拍ai发圈文案

- ai通丨大学生ai写作软件查重

- ai通丨ai创作是否享有版权权限

- ai学习丨如何利用ai写作变现赚钱

- ai通丨ai文案轻抖云盘

- ai通丨ai文案如何发作品

- ai通丨双人ai合成小孩文案怎么写

- ai知识丨训练ai写海报文案怎么写

- ai知识丨ai写作在线平台哪个好用

- ai知识丨ai速写文案软件免费

- ai学习丨ai文案句子

- ai学习丨ai安装好的脚本怎么打开