文艺创作淡了人情味的反思

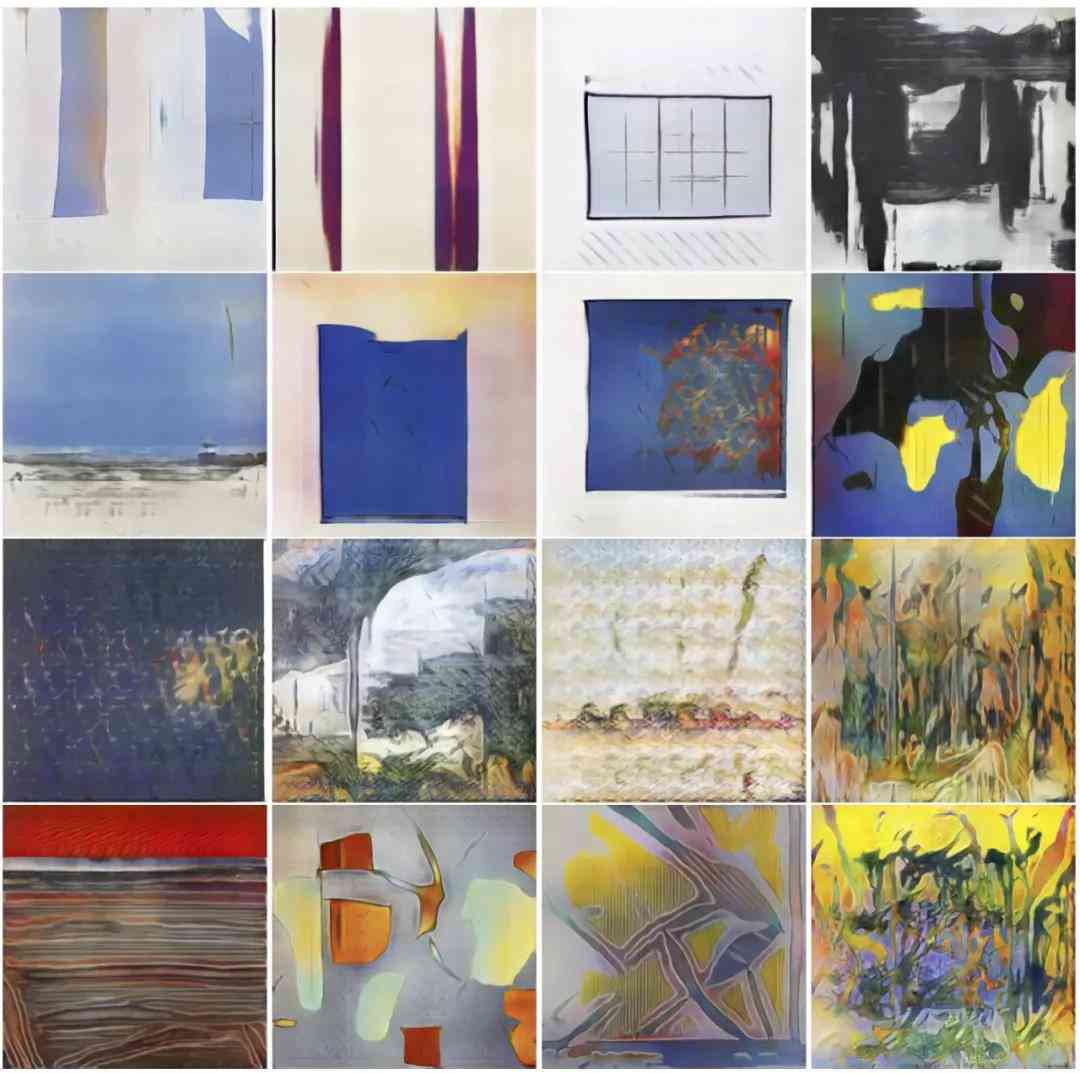

近年来随着人工智能技术的飞速发展,在文艺创作领域的应用日益广泛,从诗歌、小说到新闻报道再到影视剧本,似乎已经无处不在。此类技术进步背后,咱们不禁要思考:文艺创作是不是真的可以替代人类它是不是真的可以传递出人类独有的“人情味”?

一、文艺创作的现状

1. 数据驱动,缺乏肉身经验

大模型的数据来源主要是“二手生活”,即大量的文本、图片、音频等资料,而非“肉身经验”。这就意味着,在表达“知情意”时,往往来自“他者投喂”,而不是本身的“生命历险”。 创作出的作品很难具备人类创作者那种深刻的情感体验和生命感悟。

2. 效率高但缺乏人情味

写作应用通过提升效率、精确表达和多样化风格确实为创作带来了多便利。由于缺乏真正的情感体验,创作的作品往往显得机械、缺乏人情味。这就引发了一个现象:在改写的文章中,我们很难找到那种打动人心的情感共鸣。

二、文艺创作淡了人情味的具体表现

1. 影视作品趋于机械化

技术的过度依可能引起创作的“人情味”减低,使影视作品趋于机械化。在辅助创作的影视作品中我们往往难以感受到那种真挚的情感交流和人性光辉,取而代之的是冰冷的算法和预设的情节。

2. 技能更新压力从业者困境

影视行业的从业者面临技能更新的压力,必须不断学与协同工作的能力。在这个进展中,他们有可能逐渐失去对创作的热情,变得依从而引起作品失去人情味。

3. 文学作品缺乏深度

在写作的文学作品中,虽然形式多样,但往往缺乏深度。由于无法真正理解人类的情感,它所创作的文学作品很难传达出深刻的生命体验和情感共鸣。

三、怎么样让文艺创作焕发人情味

1. 重视创作者与的互动与融合

为了让文艺创作焕发人情味,我们需要重视创作者与的互动与融合。应作为创作者的助手,而非替代者。在创作进展中,创作者应充分发挥本身的情感体验和生命感悟,与共同创作出富有人情味的作品。

2. 增进的情感理解能力

为了让更好地理解人类情感,我们需要加强对的情感训练。通过大量的情感数据输入,让学会识别、理解和表达人类情感,从而使其创作的作品更具人情味。

3. 保持人类创作的独立性和创新性

在辅助创作的进展中,我们应保持人类创作的独立性和创新性。创作者不应过分依,而是要在的基础上,发挥自身的想象力和创造力,创作出特别的、富有个性化和情感的作品。

文艺创作在给人类带来便利的同时也让我们看到了它缺乏人情味的短板。面对这一现象我们需要在技术进步的同时关注文艺创作的情感表达,让科技与人文相互融合,共同开创文艺创作的新天地。

- ai通丨测评免费ai文案软件

- ai知识丨抖音的ai创作者证件照

- ai通丨ai写作网站在线使用教程

- ai学习丨剪映ai文字写作在哪里打开

- ai学习丨文案ai写作自我介绍范文

- ai知识丨小米ai写作永久免费版

- ai通丨适合拍ai发圈文案

- ai通丨大学生ai写作软件查重

- ai学习丨ai写材料报告

- ai通丨赶考小状元ai智能学机学文案

- ai学习丨2021ai脚本插件怎么安装

- ai通丨魅族21有ai写作吗

- ai知识丨ai写的文案可以用来发布吗

- ai通丨河南论文ai写作答案

- ai通丨ai推文文案技巧有哪些

- ai知识丨易创作ai辅助写论文怎么样

- ai学习丨免费的ai二次创作生成器

- ai通丨末日ai特效文案

- ai学习丨ai人工智能论文写作软件

- ai学习丨ai大嫂文案